ARTICLES記事

左から、川村美紀子、三浦一壮、三好彼流、小野龍一、津田犬太郎、藤田真之助、川口隆夫、梅原徹、仁山裕斗 photo by bozzo

バラ色ダンス 1965/2023 ドラマトゥルクの視点から

呉宮百合香

2023.7.23

「バラ色ダンスプロジェクト」とは

「『バラ色ダンス』を出発点に、新作を創ろうと思っている」

そんな構想を川口隆夫から聞いたのは、2022年1月のことだった。『バラ色ダンス——A LA MAISON DE M. CIVEÇAWA』(1965)といえば、舞踏の始祖・土方巽の初期代表作である。なぜか舞踊史では影が薄めだが、当時の最先端の芸術家たちと創り上げた本作は、集っている顔ぶれからしてもジャンルの混ざり具合からしても、実は土方の作品群の中でも異色の輝きを放っている。そして演劇・ダンス・映像・美術を越境してパフォーマンスの可能性を幅広く追求してきた川口には、うってつけの題材とも言える。心躍る企みへの誘いに、私は即参加を決めた。

ドラマトゥルクという肩書こそ今回が初めてだが、川口との協働自体はもう6年ほどになる。土方巽、大野一雄、大野慶人の路上パフォーマンス写真に想を得た「Crab Dancers' Parade - Work in Progress」、土方の著作を題材にした『ザ・シック・ダンサー』、大野の踊りを記録映像から完全コピーする『大野一雄について』、舞踏を現在の視点から捉え直すフェスティバル「TOKYO REAL UNDERGROUND」など、国内外で様々な企画に立ち会ってきた。ゲリラパフォーマンスを街で仕掛けたり、その結果盛大にお叱りを受けたり、公演先で歴史の生き証人に出会ったり、空調のない駅や店舗の跡地で創作に明け暮れたりと、エピソードは数知れず。大胆で繊細なカワグチタカオに導かれて、色々な隙間を潜り抜けてきたように思う。

川口隆夫(2023.5.24@KIAC)photo by bozzo

たくさんの会話を交わす中で、よく話題にあがっていたのが1960年代の話だった。舞踏が〈舞踏〉として確立する前、複数のジャンルが入り混じり、名付け得ぬ表現が渦巻いていた熱気と混沌の時代——そこに光を当てたら面白いのではないか、と。それがついに、企画として実現するのである。

コラボレーターとして最初に川口が指名したのは、ダンス界の異才にして、2021年には土方巽『疱瘡譚』の完コピにも取り組んだ(TOKYO REAL UNDERGROUND『三』)川村美紀子だ。そこにプロデューサーの髙樹光一郎も加わって、長期リサーチプロジェクト「バラ色ダンスプロジェクト」が始動することとなった。

「バラ色ダンスプロジェクト」を一言でまとめるなら、〈キャンプ Camp〉という切り口から〈舞踏 Butoh〉を再解釈する試みである。自然な美よりも過剰で歪な不自然さを、内容よりも様式を愛し、構築された文脈や意味を脱臼させ無効化していくキャンプの感性は、カウンターカルチャー真っ盛りの60年代当時の空気を象徴するとともに、同時代に育まれた舞踏、とりわけ『バラ色ダンス』に表れている感性とも響き合う。このふたつを今再び交差させることで、創成期の舞踏が有していた爆発的なエネルギーを呼び起こし、現代社会を覆う閉塞感に揺さぶりをかけようと、本企画では目論んでいる。

2022年10月にゲーテ・インスティトゥート東京にて「序章」公演を実施。ブラッシュアップを経て、2023年夏に本公演を予定している。

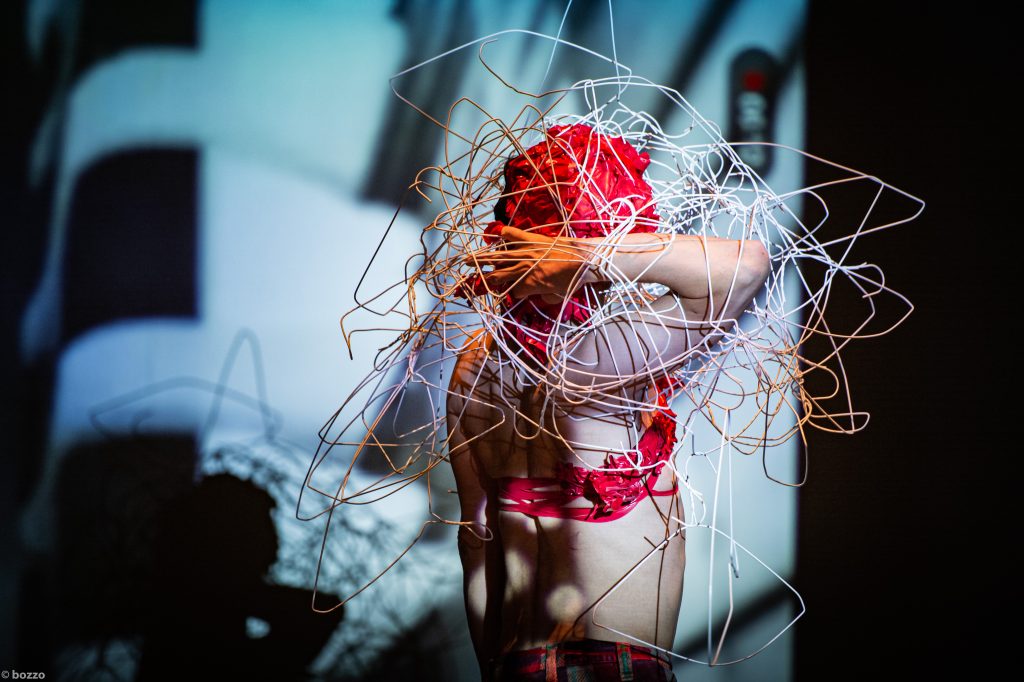

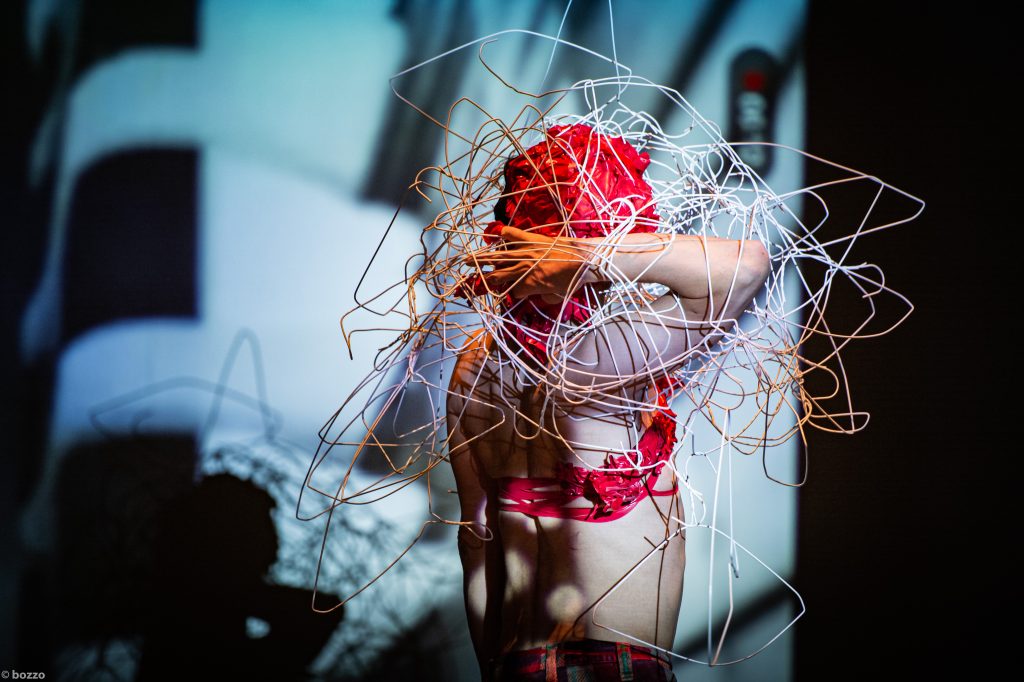

『バラ色ダンス 純粋性愛批判』序章(2022, Goethe-Institut Tokyo)photo by bozzo

石膏塗り、そしてイメージの借用——バラ色ダンスの稽古場

これまでも他ジャンルとのコラボレーションを数多く手がけてきた川口隆夫だが、今回の「バラ色ダンスプロジェクト」の共演者は、とにかく世代が幅広い。三浦一壮、川村美紀子、藤田真之助、三好彼流——86歳の舞踏家から22歳のパフォーマンス・アーティストまで、強烈な個性を持つ5人が文字通り全力で肉体をぶつけ合う。

創作にあたり、出自も経験も全く異なる5人を集めてまず行った稽古は、石膏塗りであった。水で溶いた石膏を全身に薄く塗り付け、固まるまで静止して待つ。それからゆっくりと身体を動かすと、パラパラと微かな音を立てて、ひび割れた石膏が剥がれ落ちる。傍から見ている分には美しくさえあるが、塗られた演者にとっては苛酷極まりない。乾く際の気化熱で体温を奪われ、さらに水分も吸い取られて皮膚が引きつれていく。割れた破片は身体に刺さるし、体毛の残る部分に付着すると剥がす時に激痛を伴う。

この石膏塗りは、本作において大きくふたつの役割を果たしている。第一に、舞踏を象徴するモチーフとして。白塗り・裸体は舞踏の典型的なイメージだが、創成期においては白粉のみならず様々な素材が用いられ、石膏もそのひとつであった。1963年の『あんま』、そしておそらく65年の『バラ色ダンス』でも、使用されていたのは石膏だと言われている。土方巽が何を狙っていたのか、実際に体験することから遡ってみるというわけである。

第二に、探究する身体性を共有する手段として。複数の企画を横断してアイディアを発展させていくのは川口の創作の特徴であり、石膏についても『End Cycle』(2017)、『ミノタウロ・ディスコ』(2021)、あるいは即興パフォーマンスなどで、近年繰り返し扱ってきた。液体から固体に変化するモノが全身の感覚に与える特異な刺激は、本作のベースを形作っている。

石膏体験ワークショップの様子(2023.5.28@KIAC) photo by bozzo

創作におけるもうひとつのポイントは、引用である。65年の『バラ色ダンス』は、旭日とフォンテーヌ・ブロー派の絵画とサケ缶と新幹線が共存する横尾忠則の傑作ポスターからして既にそうであるように、種々雑多な記号のコラージュからなる作品であった。舞台上に持ち込まれたビクターの犬、旭日旗、床屋、人力車、フェンシング、宣長の文字や女陰図、女方の肖像写真など、てんこ盛りの要素の間におよそ連関は見出せそうにない。それぞれに意味やイメージを喚起するものの、あまりに過剰であるがゆえに、結果として観る者の理解や解釈は阻まれる。この常軌の逸し方は、先に述べたキャンプの感性にも通ずるものがあるだろう。

「バラ色ダンスプロジェクト」でも、ダンスに限らずあちこちの文脈からイメージを借用することを戦略的に試みている。オリジナルの『バラ色ダンス』の資料に想を得たものもあれば、各人のこれまでの活動から引いてきたもの、はたまた全く関係ない所から取ってきたものもある。出演者が多芸多才揃いであることもあって、稽古場にはいつもモノがたくさん。巨大オブジェを作っていたり、自作の楽曲を流していたり、背中にペインティングを施していたり、緊縛を試していたり、アルマジロの剥製が鎮座していたりと、その表現手段も多岐に渡る。電気を消しに行こうと思ったら、足にまとわりつく細い網やら粘着テープやらのトラップに引っかかることもしばしばだ。

クリエーションの様子(2023.5.24@KIAC) photo by bozzo

「とことん遊び込んだ方が良い」——城崎での滞在制作

2022年夏に、『バラ色ダンス』をはじめ60年代の土方作品に出演していた笠井叡氏と、それを客席から観ていた笠井久子氏にインタビューに行った際に、叡氏から言われたこの一言は忘れられない。

「まず、とことん遊び込んだ方が良いですよ。」

土方巽は、銭湯に通って作品の素材を集め、寺の門前でかき氷屋を営み、更に境内で稽古やパフォーマンスを行うなど、日常との関わりの中で自らの踊りを創っていった。稽古以外のいわゆる「遊び」の時間もまた、創作の一端を成していた。ある意味で『バラ色ダンス』には、そんな土方の一側面が——つまりダンスそのものと同じかそれ以上に、ダンスに至るまでのプロセスを重んじる土方の性質が、非常に色濃く表れている。

来場者にまず届くのは、中西夏之がデザインした金箔が飛び散る招待状である。加藤郁乎が文を、加納光於がエッチングを手掛けた舌代も、そこに同封されていたようだ。そして当日会場に来てみれば、準備されている公演プログラムはなんと砂糖菓子製(これも加納のデザインによる)。土方は、そんな砂糖菓子を作るために菓子屋にかけ合い、ポスターを依頼した横尾忠則と夜ごと語り合い、岡本太郎からカラスを、どこからか人力車とビクターの犬2体を借りてきて、しまいには床屋を会場に引っ張ってきた。舞台の上も相当に賑やかだが、舞台に至るまでにも仕掛けが満載なのである。コンセプトのあるプロセス、これこそが土方の「振付」の原点なのではないかと笠井叡氏は語っていた。

KIACでは館内全館を使って創作活動を展開した(2023.5.21)photo by Maki Hashimoto

城崎国際アートセンター(KIAC)での滞在制作で取り組みたいと私たちが構想していたのは、まさにこの「プロセス」の部分であった。外湯を巡り山に登って稽古場以外の体験を共にし、食事をしながら作品以外の話もして、更にそれをモチーフとして作品に落とし込むことはできないだろうかと。

滞在期間は、2023年5月10日から29日までの約3週間。まず演出家・ドラマトゥルク・チーフアシスタントが、次にダンサーズが、最終週に映像作家・音楽家・舞台監督が合流、随所でプロデューサーも訪れるという流れであった。メンバーのうち3人は町内の旅館でアルバイトさせてもらうことになり、毎朝自転車で通っていた。

創作の場は、スタジオの中に留まらない。ある日は隣町の竹野浜まで足をのばして、美しい海と山に囲まれるなかでの稽古となった。写真家bozzoの愛犬に引っ張られて、次々海に飛び込んでいく。またある日は、エントランス、キッチン、ダイニング、ランドリーまで、KIACの建物全体を使って各人のソロパフォーマンスの発表を行った。

クリエーションメンバーは滞在中、竹野浜へも足をのばした(2023.5.18)

持ち込まれる素材も日々増えていき、突如出現した舟盛りの器や寿司桶は、聞くところによるとチーフアシスタント津田犬太郎のアルバイト先からの頂き物だという。他にも使わなくなったブルーシートやタオル、剃刀等を工務店や旅館から提供いただくなど、KIACと地域の方々のサポートを受けながら、アイディアは予想外の広がりを見せていった。

映像の仁山裕斗、音楽の小野龍一と梅原徹が2週目後半に到着してからは、ホールの機構を活用して、実験的なセッションとフィードバックを重ねていった。今回の作品では、お行儀の良い予定調和とは対極の、互いに仕掛け合い侵犯し合うようなコラボレーションを志向している。 どうすればパフォーマーは、演奏や映像に対して介入できるか? 音楽や映像、照明が蚊帳の外にならないようにするには? そのためのスクリーン位置やブース位置は? 舞台設定は?

正直、全てがスムーズだったわけではない。常に「生産的」であったわけでもない。しかし形にすることを焦りすぎずに、この3週間積み重ねてきた実験の経験は、確実にプロジェクトの、そして作品の厚みとなっている。舞台監督の原口佳子も交えてのミーティングで驚くほど活発に意見が飛び交う様子を見ながら、そう感じたのであった。

ミーティングの様子(2023.5.25 @KIAC)

出発前日の5月28日に、一般向けの石膏体験ワークショップを実施した。ワークショップという形で石膏塗りを行うことは初めてだったが、兵庫県内だけでなく遠方からも参加があり、最終的に体験者は12名+バラ色ダンサー5名となった。照明を浴びながら、ゆっくりと各部の状態変化を確かめるように蠢く身体が、此岸と彼岸の際に立つようで美しかったのはもちろんなのだが、実はその後も印象的だった。全身真っ白で誰が誰なのかわからない状態で、しかしごく自然にお互い石膏を剥がし合う姿は、和気藹々として、毛繕いのように微笑ましい。普段のダンスワークショップではなかなか生まれない物理的・心理的距離の近さに、自他を隔てる境界がずらされたような不思議な感覚をおぼえた。

現在東京では、城崎で生まれた数々の素材を整理し練り上げて、構成する作業を行っている。8月から9月にかけては、『バラ色ダンス 純粋性愛批判』本公演と銘打ち、東京・京都・沖縄の3都市で巡演する予定である。

滞在中温かく見守り、惜しみないお力添えをくださったKIACの皆様と地域の皆様、全国各地から食材等のご支援をくださった皆様に、この場をお借りして感謝申し上げると共に、どこかの会場でお目にかかれることを心から願っている。

石膏体験ワークショップの様子 (2023.5.28@KIAC)photo by bozzo

「『バラ色ダンス』を出発点に、新作を創ろうと思っている」

そんな構想を川口隆夫から聞いたのは、2022年1月のことだった。『バラ色ダンス——A LA MAISON DE M. CIVEÇAWA』(1965)といえば、舞踏の始祖・土方巽の初期代表作である。なぜか舞踊史では影が薄めだが、当時の最先端の芸術家たちと創り上げた本作は、集っている顔ぶれからしてもジャンルの混ざり具合からしても、実は土方の作品群の中でも異色の輝きを放っている。そして演劇・ダンス・映像・美術を越境してパフォーマンスの可能性を幅広く追求してきた川口には、うってつけの題材とも言える。心躍る企みへの誘いに、私は即参加を決めた。

ドラマトゥルクという肩書こそ今回が初めてだが、川口との協働自体はもう6年ほどになる。土方巽、大野一雄、大野慶人の路上パフォーマンス写真に想を得た「Crab Dancers' Parade - Work in Progress」、土方の著作を題材にした『ザ・シック・ダンサー』、大野の踊りを記録映像から完全コピーする『大野一雄について』、舞踏を現在の視点から捉え直すフェスティバル「TOKYO REAL UNDERGROUND」など、国内外で様々な企画に立ち会ってきた。ゲリラパフォーマンスを街で仕掛けたり、その結果盛大にお叱りを受けたり、公演先で歴史の生き証人に出会ったり、空調のない駅や店舗の跡地で創作に明け暮れたりと、エピソードは数知れず。大胆で繊細なカワグチタカオに導かれて、色々な隙間を潜り抜けてきたように思う。

たくさんの会話を交わす中で、よく話題にあがっていたのが1960年代の話だった。舞踏が〈舞踏〉として確立する前、複数のジャンルが入り混じり、名付け得ぬ表現が渦巻いていた熱気と混沌の時代——そこに光を当てたら面白いのではないか、と。それがついに、企画として実現するのである。

コラボレーターとして最初に川口が指名したのは、ダンス界の異才にして、2021年には土方巽『疱瘡譚』の完コピにも取り組んだ(TOKYO REAL UNDERGROUND『三』)川村美紀子だ。そこにプロデューサーの髙樹光一郎も加わって、長期リサーチプロジェクト「バラ色ダンスプロジェクト」が始動することとなった。

「バラ色ダンスプロジェクト」を一言でまとめるなら、〈キャンプ Camp〉という切り口から〈舞踏 Butoh〉を再解釈する試みである。自然な美よりも過剰で歪な不自然さを、内容よりも様式を愛し、構築された文脈や意味を脱臼させ無効化していくキャンプの感性は、カウンターカルチャー真っ盛りの60年代当時の空気を象徴するとともに、同時代に育まれた舞踏、とりわけ『バラ色ダンス』に表れている感性とも響き合う。このふたつを今再び交差させることで、創成期の舞踏が有していた爆発的なエネルギーを呼び起こし、現代社会を覆う閉塞感に揺さぶりをかけようと、本企画では目論んでいる。

2022年10月にゲーテ・インスティトゥート東京にて「序章」公演を実施。ブラッシュアップを経て、2023年夏に本公演を予定している。

石膏塗り、そしてイメージの借用——バラ色ダンスの稽古場

これまでも他ジャンルとのコラボレーションを数多く手がけてきた川口隆夫だが、今回の「バラ色ダンスプロジェクト」の共演者は、とにかく世代が幅広い。三浦一壮、川村美紀子、藤田真之助、三好彼流——86歳の舞踏家から22歳のパフォーマンス・アーティストまで、強烈な個性を持つ5人が文字通り全力で肉体をぶつけ合う。

創作にあたり、出自も経験も全く異なる5人を集めてまず行った稽古は、石膏塗りであった。水で溶いた石膏を全身に薄く塗り付け、固まるまで静止して待つ。それからゆっくりと身体を動かすと、パラパラと微かな音を立てて、ひび割れた石膏が剥がれ落ちる。傍から見ている分には美しくさえあるが、塗られた演者にとっては苛酷極まりない。乾く際の気化熱で体温を奪われ、さらに水分も吸い取られて皮膚が引きつれていく。割れた破片は身体に刺さるし、体毛の残る部分に付着すると剥がす時に激痛を伴う。

この石膏塗りは、本作において大きくふたつの役割を果たしている。第一に、舞踏を象徴するモチーフとして。白塗り・裸体は舞踏の典型的なイメージだが、創成期においては白粉のみならず様々な素材が用いられ、石膏もそのひとつであった。1963年の『あんま』、そしておそらく65年の『バラ色ダンス』でも、使用されていたのは石膏だと言われている。土方巽が何を狙っていたのか、実際に体験することから遡ってみるというわけである。

第二に、探究する身体性を共有する手段として。複数の企画を横断してアイディアを発展させていくのは川口の創作の特徴であり、石膏についても『End Cycle』(2017)、『ミノタウロ・ディスコ』(2021)、あるいは即興パフォーマンスなどで、近年繰り返し扱ってきた。液体から固体に変化するモノが全身の感覚に与える特異な刺激は、本作のベースを形作っている。

創作におけるもうひとつのポイントは、引用である。65年の『バラ色ダンス』は、旭日とフォンテーヌ・ブロー派の絵画とサケ缶と新幹線が共存する横尾忠則の傑作ポスターからして既にそうであるように、種々雑多な記号のコラージュからなる作品であった。舞台上に持ち込まれたビクターの犬、旭日旗、床屋、人力車、フェンシング、宣長の文字や女陰図、女方の肖像写真など、てんこ盛りの要素の間におよそ連関は見出せそうにない。それぞれに意味やイメージを喚起するものの、あまりに過剰であるがゆえに、結果として観る者の理解や解釈は阻まれる。この常軌の逸し方は、先に述べたキャンプの感性にも通ずるものがあるだろう。

「バラ色ダンスプロジェクト」でも、ダンスに限らずあちこちの文脈からイメージを借用することを戦略的に試みている。オリジナルの『バラ色ダンス』の資料に想を得たものもあれば、各人のこれまでの活動から引いてきたもの、はたまた全く関係ない所から取ってきたものもある。出演者が多芸多才揃いであることもあって、稽古場にはいつもモノがたくさん。巨大オブジェを作っていたり、自作の楽曲を流していたり、背中にペインティングを施していたり、緊縛を試していたり、アルマジロの剥製が鎮座していたりと、その表現手段も多岐に渡る。電気を消しに行こうと思ったら、足にまとわりつく細い網やら粘着テープやらのトラップに引っかかることもしばしばだ。

「とことん遊び込んだ方が良い」——城崎での滞在制作

2022年夏に、『バラ色ダンス』をはじめ60年代の土方作品に出演していた笠井叡氏と、それを客席から観ていた笠井久子氏にインタビューに行った際に、叡氏から言われたこの一言は忘れられない。

「まず、とことん遊び込んだ方が良いですよ。」

土方巽は、銭湯に通って作品の素材を集め、寺の門前でかき氷屋を営み、更に境内で稽古やパフォーマンスを行うなど、日常との関わりの中で自らの踊りを創っていった。稽古以外のいわゆる「遊び」の時間もまた、創作の一端を成していた。ある意味で『バラ色ダンス』には、そんな土方の一側面が——つまりダンスそのものと同じかそれ以上に、ダンスに至るまでのプロセスを重んじる土方の性質が、非常に色濃く表れている。

来場者にまず届くのは、中西夏之がデザインした金箔が飛び散る招待状である。加藤郁乎が文を、加納光於がエッチングを手掛けた舌代も、そこに同封されていたようだ。そして当日会場に来てみれば、準備されている公演プログラムはなんと砂糖菓子製(これも加納のデザインによる)。土方は、そんな砂糖菓子を作るために菓子屋にかけ合い、ポスターを依頼した横尾忠則と夜ごと語り合い、岡本太郎からカラスを、どこからか人力車とビクターの犬2体を借りてきて、しまいには床屋を会場に引っ張ってきた。舞台の上も相当に賑やかだが、舞台に至るまでにも仕掛けが満載なのである。コンセプトのあるプロセス、これこそが土方の「振付」の原点なのではないかと笠井叡氏は語っていた。

城崎国際アートセンター(KIAC)での滞在制作で取り組みたいと私たちが構想していたのは、まさにこの「プロセス」の部分であった。外湯を巡り山に登って稽古場以外の体験を共にし、食事をしながら作品以外の話もして、更にそれをモチーフとして作品に落とし込むことはできないだろうかと。

滞在期間は、2023年5月10日から29日までの約3週間。まず演出家・ドラマトゥルク・チーフアシスタントが、次にダンサーズが、最終週に映像作家・音楽家・舞台監督が合流、随所でプロデューサーも訪れるという流れであった。メンバーのうち3人は町内の旅館でアルバイトさせてもらうことになり、毎朝自転車で通っていた。

創作の場は、スタジオの中に留まらない。ある日は隣町の竹野浜まで足をのばして、美しい海と山に囲まれるなかでの稽古となった。写真家bozzoの愛犬に引っ張られて、次々海に飛び込んでいく。またある日は、エントランス、キッチン、ダイニング、ランドリーまで、KIACの建物全体を使って各人のソロパフォーマンスの発表を行った。

持ち込まれる素材も日々増えていき、突如出現した舟盛りの器や寿司桶は、聞くところによるとチーフアシスタント津田犬太郎のアルバイト先からの頂き物だという。他にも使わなくなったブルーシートやタオル、剃刀等を工務店や旅館から提供いただくなど、KIACと地域の方々のサポートを受けながら、アイディアは予想外の広がりを見せていった。

映像の仁山裕斗、音楽の小野龍一と梅原徹が2週目後半に到着してからは、ホールの機構を活用して、実験的なセッションとフィードバックを重ねていった。今回の作品では、お行儀の良い予定調和とは対極の、互いに仕掛け合い侵犯し合うようなコラボレーションを志向している。 どうすればパフォーマーは、演奏や映像に対して介入できるか? 音楽や映像、照明が蚊帳の外にならないようにするには? そのためのスクリーン位置やブース位置は? 舞台設定は?

正直、全てがスムーズだったわけではない。常に「生産的」であったわけでもない。しかし形にすることを焦りすぎずに、この3週間積み重ねてきた実験の経験は、確実にプロジェクトの、そして作品の厚みとなっている。舞台監督の原口佳子も交えてのミーティングで驚くほど活発に意見が飛び交う様子を見ながら、そう感じたのであった。

出発前日の5月28日に、一般向けの石膏体験ワークショップを実施した。ワークショップという形で石膏塗りを行うことは初めてだったが、兵庫県内だけでなく遠方からも参加があり、最終的に体験者は12名+バラ色ダンサー5名となった。照明を浴びながら、ゆっくりと各部の状態変化を確かめるように蠢く身体が、此岸と彼岸の際に立つようで美しかったのはもちろんなのだが、実はその後も印象的だった。全身真っ白で誰が誰なのかわからない状態で、しかしごく自然にお互い石膏を剥がし合う姿は、和気藹々として、毛繕いのように微笑ましい。普段のダンスワークショップではなかなか生まれない物理的・心理的距離の近さに、自他を隔てる境界がずらされたような不思議な感覚をおぼえた。

現在東京では、城崎で生まれた数々の素材を整理し練り上げて、構成する作業を行っている。8月から9月にかけては、『バラ色ダンス 純粋性愛批判』本公演と銘打ち、東京・京都・沖縄の3都市で巡演する予定である。

滞在中温かく見守り、惜しみないお力添えをくださったKIACの皆様と地域の皆様、全国各地から食材等のご支援をくださった皆様に、この場をお借りして感謝申し上げると共に、どこかの会場でお目にかかれることを心から願っている。

川口隆夫『バラ色ダンス 純粋性愛批判』

【東京公演】

日程:2023年8月9日(水)~11日(金祝)

会場:劇場 東京・両国 シアターX

https://www.rosentanz.com/barairo2023

【京都公演】

日程:2023年8月26日(土)・27日(日)

会場:ロームシアター京都 ノースホール

https://rohmtheatrekyoto.jp/event/103516/

【那覇公演】

日程:2023年9月2日(土)・3日(日)

会場:那覇文化芸術劇場 なはーと 小劇場

https://www.nahart.jp/stage/1686812977/

呉宮百合香

1991年東京生まれ。フランス政府給費留学生としてパリ第8大学で舞踊学を学ぶ。早稲田大学文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。現在はダンスを中心に、現代舞台芸術の研究と現場の境界で活動。国内外の媒体に公演評や論考を執筆するほか、フェスティバルや公演の企画制作、作品のクリエーション等にも多数携わる。また、ダンスアーカイヴの構築と活用に関するリサーチも継続的に行っている。

川口隆夫とは2017年より協働し、『グッド・ラック』『大野一雄について』『ザ・シック・ダンサー』のツアーにも随行。2022年より開始した「バラ色ダンスプロジェクト」には、ドラマトゥルクとして参加している。

https://yurikakuremiya.mystrikingly.com/